![]() Analyses

Analyses

Loi sur la surveillance des forêts : opportunité technologique ou entrave à la liberté ?

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne détricotent une loi proposée par la Commission européenne sur la surveillance des forêts. Certains députés veulent un rejet du texte, malgré sa pertinence et l’utilisation innovante du satellite pour surveiller les forêts, harmoniser les données entre pays et limiter les fraudes. Mais pourquoi ?

L’état des forêts européennes : un constat alarmant

Entre 2010 et 2020, le puits de carbone total de l’Union européenne provenant des forêts et de leurs sols a diminué de près d’un tiers, passant d’environ 430 à 290 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an (European Environment Agency, 2023). L’impact du dérèglement climatique est de plus en plus visible et pourtant, il subsiste encore de nombreuses incertitudes quant aux stratégies d’adaptation de nos forêts européennes face à ces nouvelles conditions climatiques. De plus, en forêt, les fraudes sont souvent difficiles à détecter et le suivi des pratiques impactantes pour les sols et la biodiversité est lacunaire dans plusieurs pays. Par exemple, la Roumanie a perdu en 20 ans plus de 50 % de ses vieilles forêts à cause de l’exploitation forestière (Greenpeace, 2024). Ces forêts n’étaient pas cartographiées.

Face à ces constats, le besoin d’avoir un thermomètre pour évaluer l’état de santé de nos forêts apparait évident. Nous avons besoin de déterminer comment les forêts répondent aux pressions anthropiques et au dérèglement climatique.

La loi sur la surveillance des forêts : un texte qui coche toutes les cases

C’est précisément l’objectif de la loi sur la surveillance des forêts (Forest Monitoring Law – FML), proposée en 2023 par la Commission européenne. Cette loi prévoit de développer un cadre de collecte de données forestières harmonisé à l’échelle de l’Union européenne dont la vocation est de :

- Suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’UE notamment en matière de biodiversité et de climat ;

- Éclairer la prise de décision fondée sur des données vérifiées ;

- Améliorer l’évaluation des risques et l’anticipation des éventuelles catastrophes.

Pour ce faire, cette loi se base sur une série d’indicateurs divisés en trois annexes.

L’annexe 1 se compose de données mesurées grâce au satellite par la Commission européenne, comme la densité forestière, la défoliation ou encore la connectivité des forêts. L’annexe 2 regroupe des indicateurs à relever par les états membres comme la localisation des forêts primaires ou subnaturelles, ou la localisation des habitats forestiers dans les sites Natura 2000, deux indicateurs peu (voire pas) cartographiés en France. Enfin, l’annexe 3 regroupe des indicateurs à relever de façon volontaire par les états membres, comme la classe de naturalité forestière, qui est pourtant un indicateur nécessaire à la bonne application du Règlement européen sur la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE).

Dans la version de la Commission européenne, cette loi présente donc de nombreux bénéfices. Comme l’indique WWF dans une publication de 2024, la loi sur la surveillance des forêts peut répondre au besoin évident d’harmoniser enfin la collecte de données sur les forêts de l’UE (Nabuurs, G.-J. et al., 2019). En effet, nous ne disposons pas encore d’une vue d’ensemble solide de l’état des forêts de l’Union européenne. Alors que de nombreux États membres produisent des inventaires forestiers nationaux (IFN), ces derniers ont été élaborés en se concentrant sur des indicateurs économiques tels que le volume de bois et l’accroissement de la biomasse forestière. Ils ne couvrent que très peu la biodiversité et les indicateurs sociaux.

De plus, cette proposition de loi permettra d’appliquer les mêmes règles à tous les pays, ce qui limitera le risque de concurrence déloyale.

Les forêts sont par ailleurs concernées par un certain nombre de législations européennes, telles que sur les énergies renouvelables (REDIII), le piégeage du carbone (LULUCF), la conservation de la nature (directives « Habitats » et « Oiseaux », loi sur la restauration de la nature) et la déforestation (RDUE). La FML permet de centraliser la collecte des données forestières, en clarifiant les informations requises et en veillant à ce qu’elles soient rassemblées de manière cohérente et comparable dans l’ensemble de l’UE. Par exemple, l’indicateur « localisation des forêts primaires et subnaturelles1 » facilitera l’application de l’article 29(6) de REDIII qui interdit la commercialisation de biomasse forestière issues de forêts primaires ou subnaturelles. L’indicateur « classe de naturalité forestière » permettra de distinguer les forêts qui se régénèrent naturellement des forêts de plantation, ce qui est indispensable pour la bonne application du RDUE qui interdit la commercialisation de bois issu de forêts qui se régénèrent naturellement transformées en forêts de plantation. L’indicateur « connectivité des forêts », quant à lui, est également important et se retrouve dans la loi sur la restauration de la nature.

L’utilisation innovante du satellite comme méthode de suivi

Toutefois, la principale plus-value de la FML réside dans l’utilisation du suivi satellitaire.

Les technologies d’observation des forêts, notamment par satellite et par LiDAR2, connaissent des avancées rapides en matière de précision (Schwartz, 2022). Combinées à des modèles d’apprentissage profond en constante amélioration, elles permettent aujourd’hui d’estimer de manière fiable la hauteur des arbres et de suivre, avec une précision croissante, l’évolution de la biomasse aérienne (Schwartz, 2022). Ces outils offrent ainsi une capacité renforcée de suivi du puits de carbone forestier. En centralisant le traitement de ces données au niveau de la Commission européenne, il devient possible d’harmoniser les méthodes de suivi entre les États membres, y compris ceux dont les inventaires forestiers nationaux présentent encore des lacunes. Cette mutualisation européenne permettra non seulement d’améliorer la qualité des données, mais aussi de réduire la charge administrative pour les États, tout en générant des économies d’échelle.

De plus, l’utilisation du satellite permet de compléter les inventaires forestiers nationaux tout en réalisant de fortes économies. En effet, en fournissant aux États membres un service de télédétection, la Commission européenne pourrait permettre aux pays d’économiser entre 28 et 38 millions d’euros d’ici 2035 (Eurostat, 2024).

Outre ces avantages économiques et technologiques, le satellite permet également de protéger le capital des propriétaires. En effet, la précision du satellite permet de garantir la valeur économique des bois grâce à une gestion sylvicole optimisée. Par exemple, l’entreprise Goodforest est capable de détecter très précocement par satellite les attaques de scolytes à une précision de 5m. Cela permet d’agir de manière localisée sur les arbres scolytés, avant que tout le peuplement soit atteint.

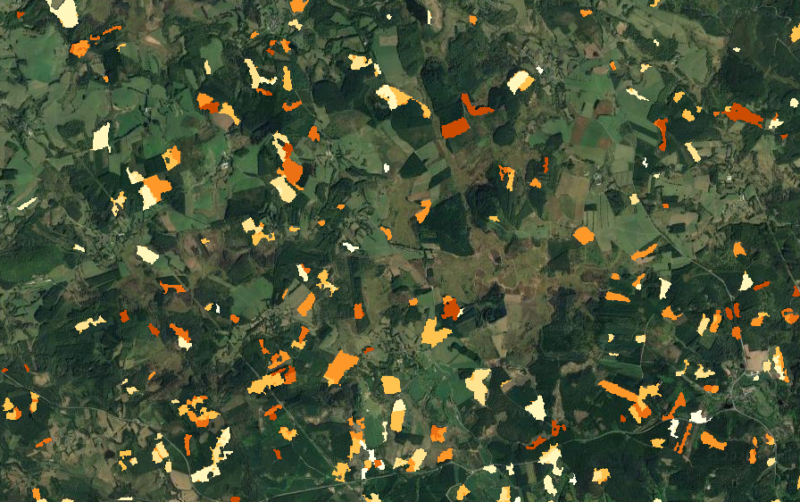

Enfin, l’utilisation du satellite est particulièrement adaptée pour la détection des fraudes. Par exemple, dans le cadre du plan de renouvellement, le satellite permet de détecter à moindre coût le dépérissement des forêts. Ceci est notamment utile afin de vérifier rapidement l’éligibilité des parcelles au plan de renouvellement en fonction du taux de dépérissement des forêts. Dans le cadre du RDUE, la surveillance par satellite permet également de détecter les coupes réalisées dans des forêts se régénérant naturellement afin de suivre si ces dernières font l’objet ou non d’une transformation en forêt de plantation. Le satellite est donc un outil qui permet d’optimiser l’encadrement des fraudes et d’identifier les situations où une vérification de terrain par des agents qualifiés sera réellement nécessaire.

Pour toutes les raisons évoquées, la loi sur la surveillance des forêts apparaît comme fondamentale pour améliorer le suivi de nos forêts européennes et optimiser les procédures et les coûts économiques. Ce texte devrait mettre tout le monde d’accord tant il permet à la fois l’atteinte d’objectifs écologiques et économiques tout en s’adaptant aux autres cadres réglementaires déjà en place.

Un texte en danger

Pourtant, malgré l’apparent consensus que devrait provoquer ce projet de loi, le Parlement européen ainsi que le Conseil de l’Union Européenne (dans lequel siègent les différents ministres des Etats membres) souhaitent aujourd’hui détricoter ce texte. Ils prévoient de supprimer la quasi-totalité du suivi satellitaire et de simplifier de nombreux indicateurs pour les rendre inefficaces (par exemple en modifiant la résolution des indicateurs qui, d’une localisation à la parcelle, devient une superficie à l’échelle départementale ou régionale). Des députés du PPE, un groupe politique de droite où siègent Les Républicains au Parlement Européen, ont même émis l’idée de s’allier avec les députés d’extrême-droite pour faire rejeter purement et simplement le texte. Des réunions non publiques sont actuellement en cours au Parlement Européen pour discuter d’un compromis sur une version très dégradée du texte, qui lui ferait perdre toute son essence et son intérêt.

Les arguments évoqués par les députés et les ministres pour saboter le texte sont multiples. D’abord, sa difficulté de mise en œuvre : il est vrai que ce texte va nécessiter, pour certains pays qui ne disposent pas d’inventaire forestier national, une mise à niveau d’ampleur (mais néanmoins nécessaire). Toutefois, la récolte des données satellitaires par la Commission européenne via le programme Copernicus va déjà retirer une charge conséquente de travail aux Etats membres, du moins pour les indicateurs de l’annexe 1. Pour ce qui est des indicateurs des annexes 2 et 3, ils sont, pour les pays disposant d’un inventaire forestier national, bien souvent déjà suivis. En revanche, il est certain que ce texte nécessitera plus de transparence, ce qui n’est pas du goût de tout le monde.

La sensation pour les forestiers d’être surveillés dans leurs pratiques est également un argument fréquemment utilisé. Et il est difficile à contredire : la loi sur la surveillance des forêts prévoit justement…d’améliorer la surveillance de ce qu’il se passe en forêt. Et il semblerait bien que ce soit cela l’une des principales raisons de l’opposition massive des décideurs face à ce texte. Toutefois, l’objectif n’est pas de « fliquer » les forestiers mais bien d’optimiser les retombées économiques de nos forêts, préparer leur adaptation au changement climatique et encadrer les fraudes.

Enfin, une autre critique mise en avant est la sensibilité des données, notamment les données de localisation des parcelles forestières. Argument entendu par la Commission européenne dont la proposition législative vise à établir un cadre sécurisé pour le partage des données brutes des inventaires forestiers nationaux. Il est par exemple possible d’utiliser des solutions technologiques telles que l’apprentissage fédéré, c’est-à-dire le transfert de codes de modèles pour l’étalonnage vers le serveur où les données sont stockées, plutôt que l’échange de données sensibles.

Ainsi, malgré l’acharnement de la société civile depuis plusieurs mois pour convaincre les décideurs de l’intérêt de cette loi, nous constatons que des pays comme la France ou la Suède veulent se priver du satellite et refusent ainsi le progrès technologique que représente ce texte.

L’opacité en forêt privée : un combat d’arrière garde

La vraie raison du refus de ce texte, ce ne sont pas tant les difficultés technologiques. La vraie raison, c’est que les propriétaires forestiers ne veulent pas que l’on voie ce qu’il se passe chez eux, c’est à dire à l’échelle de la parcelle. La forêt privée est actuellement peu surveillée, ce qui permet aux forestiers d’agir sans impunité en dehors de toute réglementation, sans regard braqué sur leurs pratiques. En France, les coupes rases sont d’ailleurs plus fréquentes en forêt privée (Gip Ecofor, 2023) tandis qu’en Suède, cette pratique est monnaie courante.

Or, vouloir à tout prix conserver cette opacité au nom du droit de propriété est un combat d’un autre temps. Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir comment protéger les propriétaires forestiers mais comment protéger les forêts qui sont soumises à des pressions grandissantes. Nous ne pourrons pas, dans tous les cas, nous passer du satellite. Cette technologie est par ailleurs déjà utilisée dans de nombreux domaines, dont la recherche sur l’évolution de la biomasse forestière ou du stock de carbone (Schwartz, 2023 par exemple). Plusieurs outils de suivi de la perte de couvert forestier sont déjà disponibles et en constante amélioration comme Global Forest Watch ou Sufosat. Il est donc illusoire de penser que la gestion sylvicole de demain et le monitoring des forêts se passera éternellement des satellites.

Par ailleurs, la directive sur l’accès du public en matière d’environnement garantit aux citoyens l’accès à l’information environnementale détenue par les autorités publiques. Cela impose donc la mise à disposition des informations environnementales détenues par la Commission européenne, incluant les données satellites et leurs interprétations. L’annexe 1 est par conséquent la simple mise en œuvre de cette directive.

Le compte à rebours est lancé

Le vote entre les commissions Environnement et Agriculture du Parlement aura lieu le 4 juin prochain pour décider de l’avenir de ce texte, avant le vote définitif en plénière qui aura certainement lieu au mois de juillet. Le compte à rebours est donc lancé pour sauvegarder le texte.

Il apparait donc capital de sauvegarder la loi sur la surveillance des forêts et notamment l’utilisation du suivi satellitaire qui permettra de recueillir des données essentielles pour améliorer le suivi de l’état de nos forêts, limiter les fraudes, augmenter les retombées économiques et améliorer la transparence.

La volonté de certains pays de maintenir l’opacité actuelle en forêt ne peut justifier le refus du suivi satellitaire, une technologie innovante et fiable qui apparait comme l’une de nos meilleures armes pour adapter nos forêts aux changements de demain.

—

1 Les forêts subnaturelles sont des vieilles forêts, avec une structure proche d’une structure naturelle. Les critères pour définir une forêt subnaturelle en France sont en cours de développement dans le cadre du Plan National d’Actions « Vieux bois et forêts subnaturelles ».

2 Le LiDAR est une technologie de télédétection qui utilise des faisceaux laser pour mesurer des distances et des mouvements précis en temps réel (Source : IBM). Cela permet d’obtenir des cartes aériennes d’une grande précision.